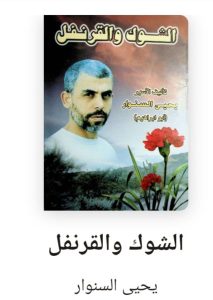

” الشوك والقَرنْفُل”.. رواية يحيى السنوار المسكونة بالألم والأمل

د. عمار علي حسن

كاتب وباحث في علم الاجتماع السياسي.

يحيى السنوار يتحدث خلال تجمع حاشد بمناسبة يوم القدس السنوي في غزة 14 أبريل 2023 (رويترز)

لم تخلُ السرديات الروائية والقصصية لأي أمة من تناول طرف من يومياتها وحولياتها، وذكر أحداثها ووقائعها، سواء الجارية في زمانهم والتي عركها أدباؤُها، حين أنصتوا إلى صانعيها ورأوهم وشاهدوا أفعالهم، أو شاركوا فيها هم أنفسهم، أو تلك التي وقعت في زمن سابق، وقرؤُوا عنها في كتب التاريخ، فاستعادوها حوادث تحمل أمثولة راسخة، سواء كان التعبير عنها قد تهادى في إبداع فردي حديث ومعاصر، أو أنتجته القريحة الشعبية أو “المخيلة والعقل الجمعي” من حكايات وأساطير.

ليس الشعب الفلسطيني استثناءً من هذه القاعدة، بل هو يقع في قلبها، وقد كتبَ في رحابها بدمه أشعارًا وروايات وقصصًا ومسرحيات عديدة، أو سردتها الجَدات على مسامع الأطفال، بما صوَّر معاناته ومكابداته وأشواقه إلى الحرية والعدل، بشكل أعمق مما تذكره الصحف اليومية السيارة، أو يأتي المؤرخون والمحللون السياسيون على ذكره.

لحظة الانكسار

وحين تقع في أيدينا رواية ليحيى السنوار قائد (حماس) في غزّة، والعقل المدبر لـ “طوفان الأقصى”، فإن أوّل ما يشغلنا بها هو مضمونها، الذي سيقرّبنا من دخيلة مؤلفها، لنتبين إدراكه لذاته وقضيته وأمته والعدو الذي يجابهه والعالم الذي يحيط به.

وهنا نغض الطرف عن الشكل الروائي، حيث جماليات النص وبنيته، خاصة أنَّ مؤلفه- وإن لم يخلُ سرده مما يهتم به الشكلانيون، من بناء خطي وتعبيرات وتركيبات ومجازات لُغوية وجاذبية واحتفاء بالتفاصيل، فإنه دافعه، كما يبدو من مفتتح نصه ومساره فيما بعد- قد اهتمَّ بأن يُهدي لأعيننا موضع أقدام أهل النضال على أرض فلسطين، ويشرح، عبر شخوص وحكايات ووصف تفصيلي للوقائع والأماكن والنفوس، كيف تطورت القضية في ثلث قرن امتدَّ من هزيمة 1967 حتى انتفاضة الأقصى عام 2000.

كتب السنوار روايته هذه في السِّجن، الذي قضى فيه ثلاثة وعشرين عامًا بعد أحكام بالسَّجن المؤبد، إثر اتهامه بالتخطيط لاختطاف وقتل جنديين إسرائيليين، وقتل أربعة فلسطينيين كانوا عملاء للاحتلال.

ولأنها كُتبت في هذا المكان البائس، وفي وقت كان مؤلفها يواجه خيار البقاء في السجن إلى أن يموت، كان عليه أن يحفر في ذاكرته عميقًا، لاستدعاء التفاصيل الدقيقة للحياة التي قضاها “أحمد” بطل الرواية وراويها العليم، كي يتوسل بها لمساعدته على ترويض الوقت الثقيل، وكسر الملل، ومواجهة النسيان، أو التشبث بأهداب الحياة، التي تجري خارج الأسوار على حالها.

يقول السنوار في مفتتح روايته: “هذه ليست قصتي الشخصية، وليست قصة شخص بعينه، رغم أن كل أحداثها حقيقية .. الخيال في هذا العمل فقط في تحويله إلى رواية”، ليخبرنا بهذا أنه قد اختار الرواية، كنوع أدبي، لسرد تاريخ المجتمع الفلسطيني الذي عاشه منذ أن وَعِي على الدنيا وحتى ختام روايته، وهي فترة تمتد من حرب 1967 وحتى انتفاضة الأقصى 2000، وتغوص أحيانًا، على سبيل الاستدعاء والاستشهاد والتأصيل، أبعد في الزمن حتى النكبة في 1948.

يبدو للوهلة الأولى أنَّ السنوار يسرد تجربته، أو سيرته الذاتية، لكنه فضل أن يقدمها في قالب روائي، لأسباب عدة، فالقول؛ إنها رواية يعفيه من ذكر أشخاص بأسمائهم، لم يستأذنهم وهو في سجنه كي يكتب عنهم، وهناك شخصيات مدانة من عملاء الاحتلال وجواسيسه، ومن القاعدين أو خائري العزم.

كما أن القالب الروائي يعفيه من عرض أسرار مجتمعه، لاسيما أهل المقاومة منه، ويحميه من أن تتخذ السلطات الإسرائيلية من هذا المضمون دليلَ إدانة جديدًا ضده، لمشاركته في “العمل الفدائي” منذ ريعان شبابه، وربما يسهل عليه في السجن أن يقال؛ إنه يكتب رواية، عن القول؛ إنه يسجل سيرته.

السنوار، غالبًا، هو الراوي “أحمد” الذي نتتبع سيرته منذ طفولته وحتى انخراطه في صفوف “حماس”، وهو الشاهد على كل شيء حوله، منذ لحظة الانكسار حين احتلت إسرائيل قطاع غزة في حرب 67، والتي عبر عنها بمشهدَين:

الأول: هو تبدل معاملة الضابط المصري معه، فبعد أن كان يعطيه الحلوى ويربت عليه، نهرَه ليبتعد حتى لا يؤذَى بعد اندلاع الحرب.

والثاني: هو قيام إسرائيل بجمع كل من تزيد أعمارهم عن 18 سنة في مخيم الشاطئ، ودفعهم أمام ضابط مخابرات ليتفحصهم ليختار الأشداء منهم، فتُطلق عليهم النار، أمّا البقية فإنهم يؤخذون إلى الحدود المصرية، ويؤمرون في غلظة: اجروا إلى الأمام، ومن يلتفت خلفه سنطلق عليه النار.

المصائب تجمع المصابين

ثم تتوالى تفاصيل حياة “أحمد” وإخوته وأمه وأبناء عمه وجَده، لنقف معهم على حالة لأسرة غزاوية عانت طويلًا من القهر والفقر، فقاومته بتعليم الأولاد، حتى حصلوا على شهادات جامعية، وبالانخراط في صفوف المقاومة، اتكاءً على القاعدة التي رسخها أخوه الأكبر “محمود”، حين قال ذات يوم: “إذا تحقق عزم الرجال واستعدادهم للموت، فإن شيئًا لا يمكن أن يقف في وجههم، ولابد للنصر أن يكون حليفهم”.

تقدم الرواية، من خلال هذه الأسرة وجيرانها – بل وسكان مخيم الشاطئ كله، وامتدادًا لبقية غزة وأهل الضفة الغربية والشتات الفلسطيني في الأردن ولبنان- تسلسل وقائع القضية الفلسطينية، سواء على مستوى قادتها الكبار الذين تأتي الرواية على ذكر بعض أسمائهم، مثل: ياسر عرفات، وأحمد ياسين، وأحمد جبريل من الفلسطينيين، أم على مستوى القوى السياسية والنضالية التي حملت القضية على أكتافها، مثل: حركة فتح، وحركة حماس، والجبهة الشعبية.

ومع السرد نحاط علمًا بتوزع أيديولوجيات الشباب الفلسطيني على الاتجاهات القومية واليسارية والإسلامية، وما بينهم من منافسة تمتد من النقاش إلى الجدل والمواجهة في المدارس والجامعات، والسجون، التي حوّلها الفلسطينيون إلى مدارس لتعلم السياسة ودراسة تاريخ بلادهم وأيام كفاحها، وكذلك ما يجمعهم من هموم تجعلهم يتقاربون بل يتوحدون في الملمّات إلى حد كبير.

وبلغَ مشهد التوحد ذروته، كما تخبرنا الرواية، حين اندلعت انتفاضة الحجارة 1987، حيث “خرج إلى الشوارع ملثمون من كتائب عزالدين القسام بلباسهم الأخضر المعروف، يصطفّون في صفوف لا نهاية لها”، ومعهم خرج أتباع كتائب شهداء الأقصى براياتهم الصفراء، وكتائب سرايا القدس براياتهم السوداء، يحملون أسلحة مختلفة الأنواع ويلوحون بها في الهواء.

وخارج الفصائل نعرف كيف التحم عموم الناس مع الانتفاضة، لتصورها الرواية في ذلك الأب الذي كان يمنع ابنه من المشاركة في النضال؛ تجنبًا للأذى، فإذا به يقتحم غرفته ليوقظه عند العاشرة صباحًا كي يخرج وينضم إلى الغاضبين، وهو من أبيه في اندهاش شديد، يجعل الراوي نفسه، يقول:” إذا أزفت الساعة انطلق المارد من جديد”.

تحولات القضية الفلسطينية

وهناك ما يجرح هذه الروح الوطنية الجارفة، حسبما تخبرنا الرواية، بسبب المتعاونين مع الاحتلال، الذين يصفهم الراوي بـ “مستنقع العملاء”، ثم ينشغل بكيفية التخلص منهم. وبدرجة أقل- لكن يمكن تفهمه في ضوء الضعف الإنساني- يأتي أولئك الذين لا يريدون للمقاومة أن تثير غضب الاحتلال كي لا يمنعهم من مواصلة الدخول إلى إسرائيل ابتغاء عمل يعينهم على إعالة ذويهم. ويوجد أيضًا الخائفون على أولادهم من السجن أو القتل، فيدفعونهم إلى تجنب الانخراط في المقاومة.

تسرد الرواية أيضًا التحولات التي شهدتها القضية، فمن أولئك الذين كانوا يضعونها في قالب قومي وإنساني عام، باعتبارها قضية تحرير أرض وبشر، إلى أولئك الذين أضفوا عليها البعد الديني، فها هو الراوي يقول حين أنصت إلى شرح أخيه إبراهيم المنضم إلى مجموعة الشيخ أحمد ياسين: “بدأنا نفهم أن للصراع وجهًا آخر غير ما كنا نعي وندرك من قبلُ. فالمسألة ليست فقط مسألة أرض وشعب طُرد من هذه الأرض، وإنما هي عقيدة ودين، معركة حضارة وتاريخ ووجود”.

ثم يزيد على هذا قائلًا: “أتساءل في نفسي: هل من صلاح الدين لهذه المرحلة؟”، وينصت بإمعان إلى قول إبراهيم: “جاء دورنا في المقاومة”.

وينبئنا “إبراهيم” باختلاف القضية الفلسطينية عن غيرها من قضايا الكفاح المسلح الذي خاضته حركات في مشارق الأرض ومغاربها، فيقول: “قصتنا مختلفة عن الأيرلنديين والفيتناميين والخمير الحمر؛ لأن بها المسجد الأقصى، يتربع في قلبها”.

في ركاب هذا تحولت أسماء المناضلين من “الفدائيين” إلى “المقاومين”، وتطور التسليح من عبوات بسيطة تُقصف لها أعواد الكبريت وتختلط بشظايا حديد مبرود، وسلك اشتعال يستعار من مصباح كهربائي، إلى زجاجات المولوتوف والقنابل البدائية، ومن بنادق قديمة متهالكة يتم إصلاحها وخلفها ذخائر محدودة، إلى بنادق آلية ورشاشات خفيفة، تمدها صناديق ذخائر جديدة.

وتبين الرواية كيف حوّل الفلسطينيون انكسارهم إلى عزة بعد معركة الكرامة 1970 التي هزموا فيها الجيش الإسرائيلي، وكيف انتشوا بعد انتصار 1973، وابتهجوا لوصول أول صواريخ عربية إلى تل أبيب أطلقها الجيش العراقي خلال حرب الخليج.

ورغم أن هذه الصواريخ لم تحمل سلاحًا كيماويًا – كما زعم صدام حسين، ولم تكن دقيقة في تصويبها – فإن رعب الإسرائيليين منها جعل الفلسطينيين ينتبهون إلى ضعف الدولة الإسرائيلية، وهنا يقول الراوي: “صورة الهلع الذي هز عمق الكيان المغتصب قد زادت قناعة الناس بهشاشة هذا العدو”.

ملامح من الحياة اليومية تحت الاحتلال

وبين لحظات الانتشاء تصور الرواية أخرى للإحباط والقنوط الذي ساد غزة والضفة إثر اندلاع مواجهة بين الفلسطينيين والأردنيين في معركة أيلول الأسود، وإبرام مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1979، وإجبار المقاومة على مغادرة لبنان بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي لها 1982، ثم اتفاقية أوسلو التي عدّها كثير من الفلسطينيين إطفاء لكفاحهم من أجل بلوغ أهداف أبعد.

لكن هذه المحطات لم تمنع الفلسطينيين من مواصلة الكفاح، فهم، وبإمكانات بسيطة، كانوا حريصين على إبقاء جذوة القضية مشتعلة، من خلال ترصُّد جنود الاحتلال وجرحهم أو قتلهم والاحتفاظ بجثثهم أو أسرهم أحياء، ليفاوضوا من أجل الإفراج عن أسراهم في سجون الاحتلال.

ترسم الرواية ملامح حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، فنعرف طقوس أتراحهم وأفراحهم، وعلاقتهم بالمنظمات التي تمنحهم المساعدات، ونقف على مدارسهم، وألعاب أطفالهم، ومعمار بيوتهم وأثاثه البسيط، وأصناف طعامهم وشرابهم، ونشعر بآلام الأمهات وخوفهن حين يُعتقل أبناؤهنّ أو يسجنون ويجرحون أو تكسر عظامهم ويستشهدون.

بالتزامن مع هذا نرى جيدًا الممارسات القسرية التي يتبعها الاحتلال معهم، من الرقابة الصارمة، بأنفسهم من خلال دوريات التفتيش أو بعملاء زرعوهم وسط الناس، ونطّلع على بعض تفاصيل التحقيقات والمحاكمات والتعذيب فيما وصفت بـ “المسالخ”، ونعرف الكثير عن استباحة البيوت وهدمها، وعن استعلاء الاحتلال واستغلاله للشعب الفلسطيني من خلال جلبه فقراءه عمالةً رخيصةً في المصانع والمزارع والأسواق.

فضلًا عن هذا تصور لنا الرواية تجريف الأرض وحرق الزرع واقتلاع الأشجار، والاستيلاء على أرض الفلسطينيين وبيوتهم، وهو ما يصوره أحد شخصيات الرواية ويدعى “جمال”، متسائلًا: “ثم ماذا مع هؤلاء المستوطنين، لقد ابتلعوا الأرض، ولا يكتفون، ولا يتوقفون عند حد”.

جوانب إنسانية

في المقابل نرى أعمال النضال والكفاح التي بدأت بمن تبقى من جيش تحرير فلسطين، وانتهت إلى فصائل المقاومة الراهنة. ويسهبُ الراوي في شرح كل هذا، فيجعلنا نعيش اللحظات التي مرّوا بها، ونحس بمشاعر الغضب التي كانت تسري في أوصالهم، ونقف على ردّ الفعل المبالغ فيه للإسرائيليين كلما طُعن أو قُتل واحد منهم، أو أُعطبت عربة أو آلية عسكرية لهم.

لا تخلو الرواية من شق إنساني، إلى جانب هواجس الأمهات ودموعهن السخية، فتضعنا في صورة العلاقات العاطفية التي تنشأ بين الفتيان والفتيات في المخيمات، وينقسم الشباب فيها بين من يرون أن “الثوار هم العشاق”، وأولئك الذين يتساءلون: “هل من حقنا أن نحب”، ويرون أن هذا النوع من الحب قد يشغلهم عن الحب الأكبر، حيث يقول أحدهم: “يبدو أن قدرنا هو أن نعيش حبًا واحدًا فقط، حب هذه الأرض ومقدساتها وترابها وهوائها وبرتقالها”، ثم يضيف: ” قصتنا قصة فلسطينية مريرة، لا مكان فيها لأكثر من حب واحد وعشق واحد”.

إن من يقرأ هذه الرواية يقف على يوميات الوجود الفلسطيني تحت الاحتلال، سواء أيام الحروب المتقطعة بين العرب وإسرائيل أو ما بينها من مناوشات ومواجهات خاطفة واجتياحات، ليدرك أن العدوان الإسرائيلي على غزة الآن، هو مجرد جرعة مكثفة من الأذى، فإسرائيل لم تتوقف أبدًا، على مدار خمسة وسبعين عامًا، عن قتل المدنيين العزل، وهدم البيوت وطرد سكانها منها، وسرقتها والاستيلاء على أرضهم، لكن كل هذا لم يكسر عزيمة الفلسطينيين، بل العكس تمامًا، زاد من تحدّيهم، وعلمهم كيف يوزعون جهدهم بين التحايل والمسايرة إلى التحدي السافر، كي يحافظوا على قضيّتهم حيّة عفيّة.